— Federica Falchini —

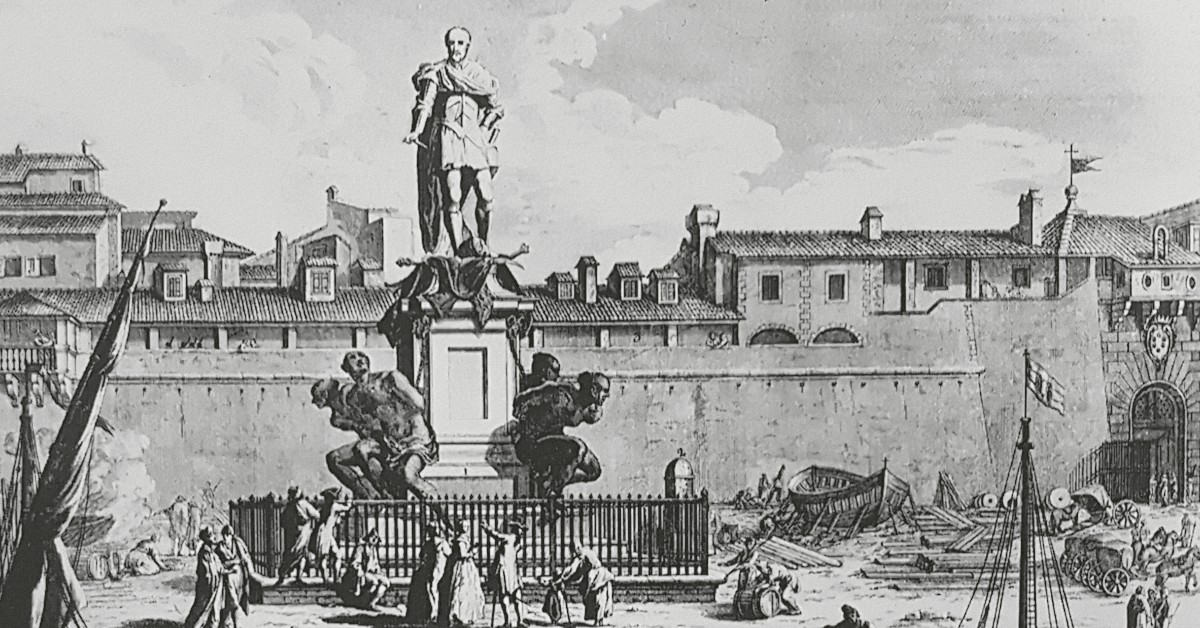

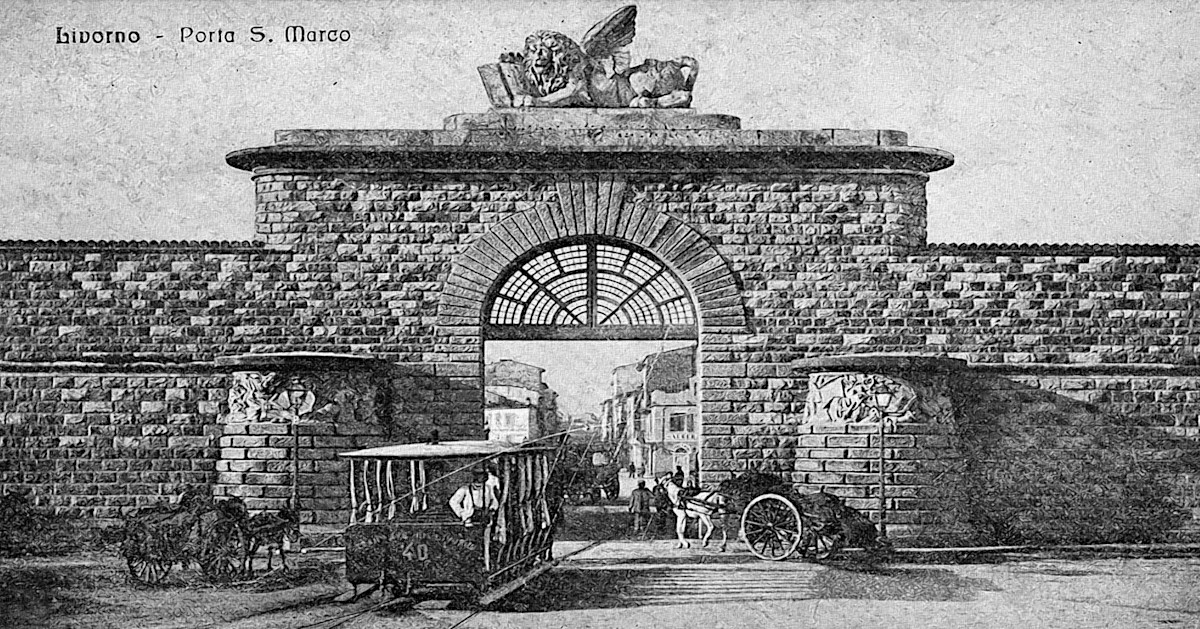

I secoli più splendenti per la città di Livorno, è noto, sono il Seicento e il Settecento. In quei secoli la città non smette di brillare sotto la potenza del porto e delle sue esotiche e preziose merci insieme alle quali arrivano in città popoli provenienti da ogni angolo del Mediterraneo che arricchiscono la sua giovane avventura di centro portuale.

Proprio nei primi anni del Seicento anche tanti artisti capitano a Livorno per lo più incisori, attratti dalla committenze ricche e potenti di ambasciatori o principi che richiedono vedute del porto e poi più tardi nel Settecento, fantastiche quanto irreali, vedute del quartiere della Nuova Venezia. Le incisioni del francese Jacques Callot e del suo emulo Stefano Della Bella sono quelle più conosciute e apprezzate oltre i confini toscani.

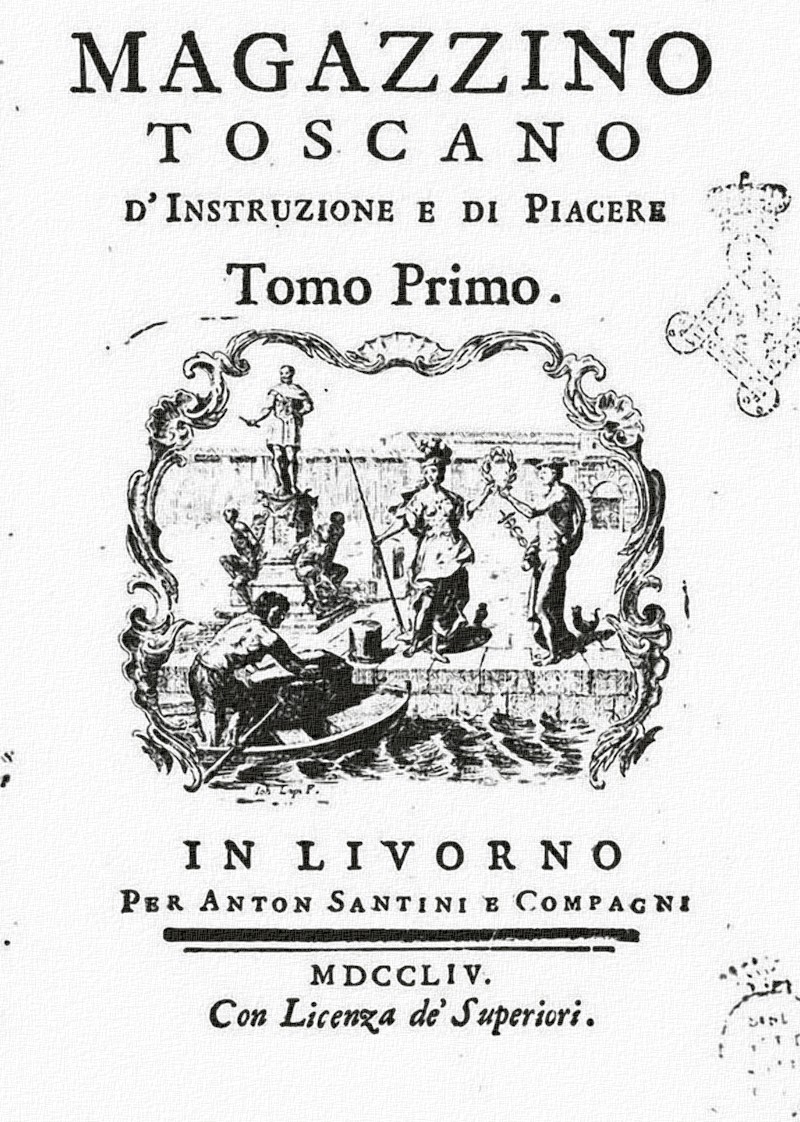

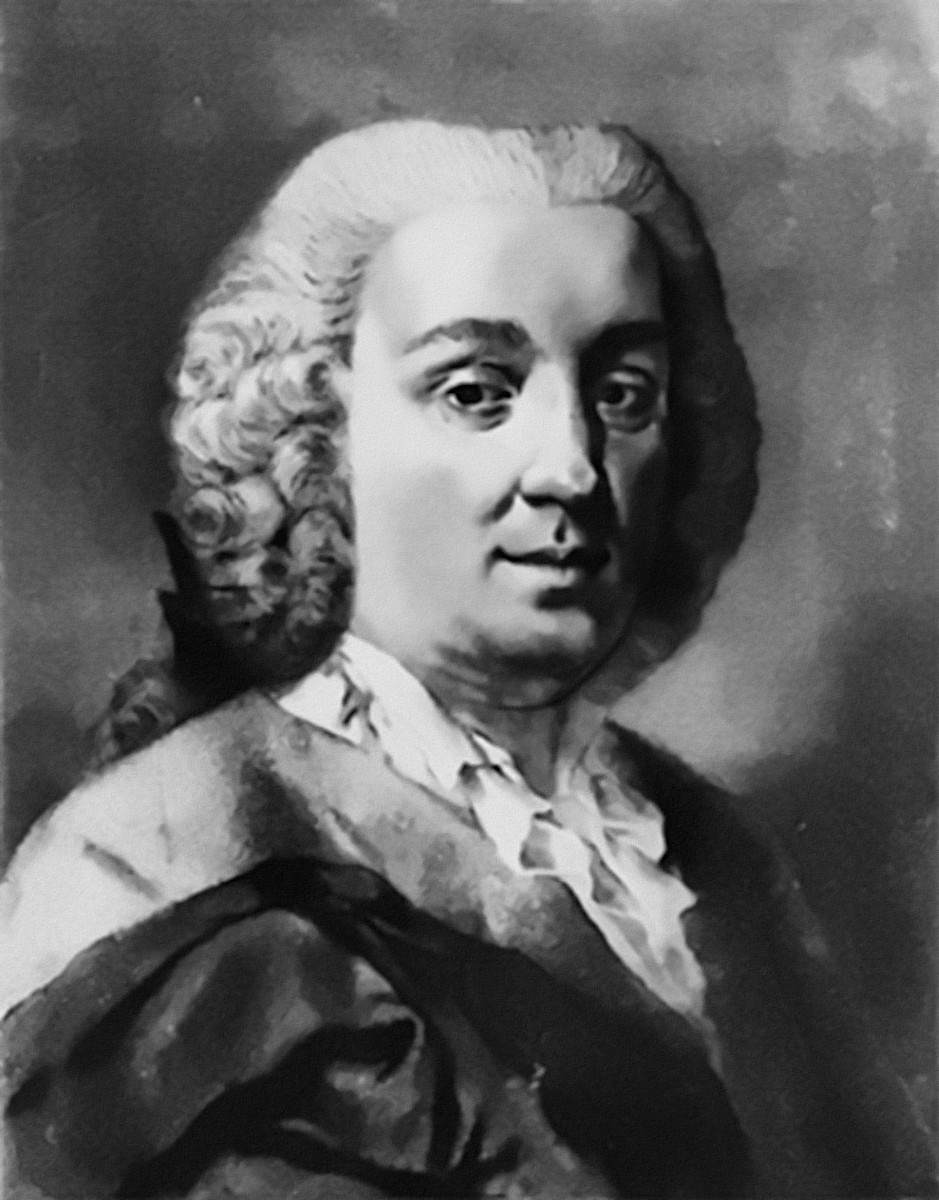

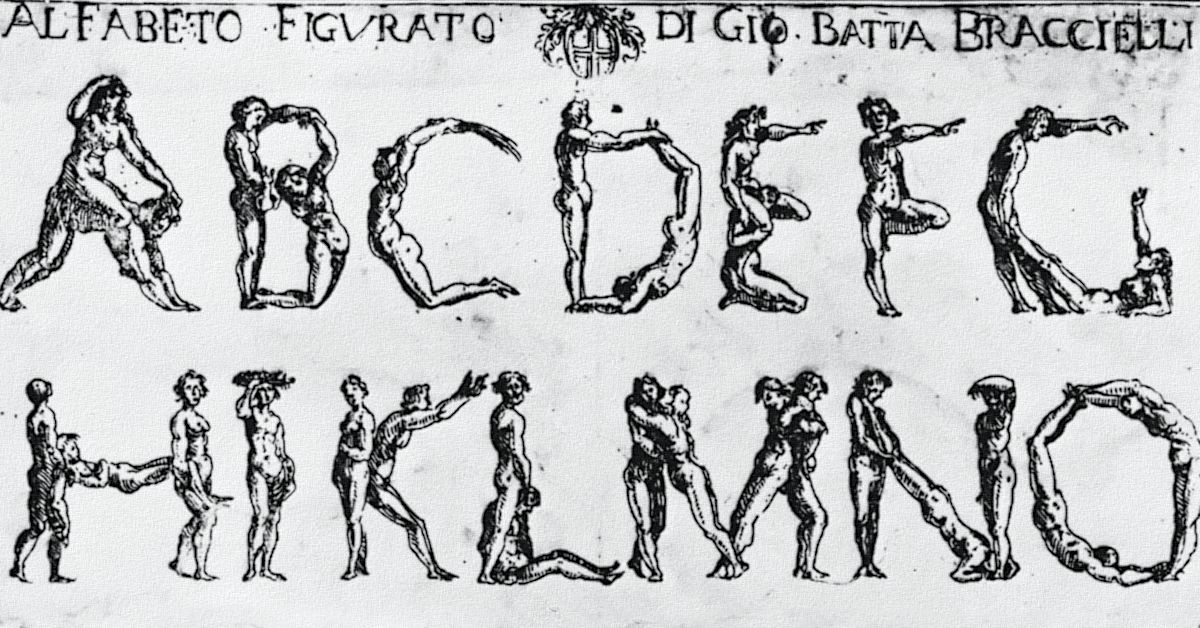

Arriva nella nostra città anche un artista fiorentino, Giovanbattista Bracelli, incisore e pittore, il cui lavoro forse più noto è il soffitto della Galleria di Casa Buonarroti a Firenze. Sappiamo ancora oggi pochissimo della sua vita e della sua arte, ma ci basta quel poco, per definirlo un genio del suo tempo, o se vogliamo, addirittura un precursore del surrealismo, cubismo e Dadaismo insieme. Una sorta di prodigio. Dimenticato per secoli dalla critica artistica dalla sua morte in poi, accade che nel 1963 Tristan Tzara, membro fondatore insieme ad altri del Dadaismo nel Cafè Voltaire di Zurigo, pubblica un fac-simile di un suo album di incisioni, stampato a Livorno nel 1624 e dedicato a Pietro de’ Medici.

L’attenzione che Tzara rivolge a Bracelli è significativa e puntuale, portandoci ad ammettere quanto sia calzante il rimando dell’arte di Bracelli con le avanguardie che stavano sconvolgendo il mondo dell’arte europea.

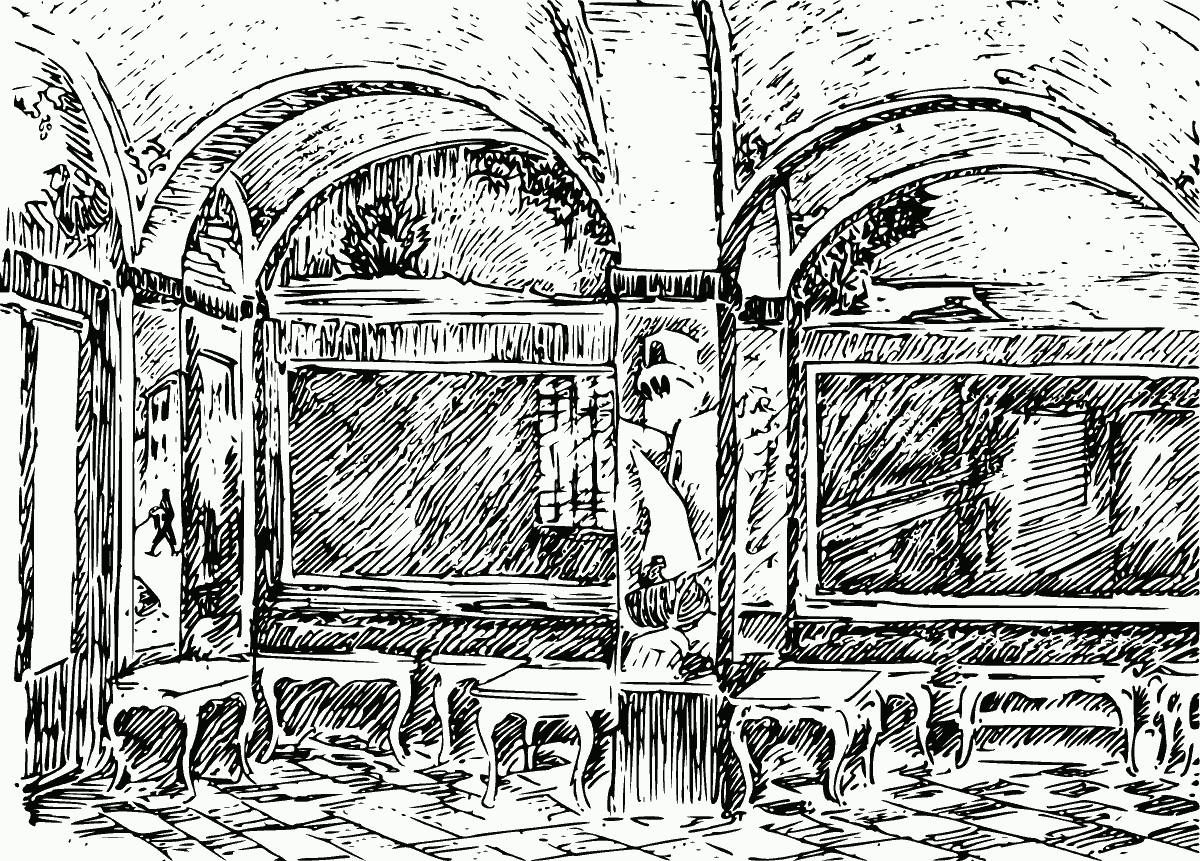

La preziosa pubblicazione s’intitola Bizzarrie di varie figure ed è a dir poco rara, ne esistono pochissimi esemplari, oltre che ignorata dalla critica ufficiale, fatta eccezione per uno studio del 1929 del critico d’arte Kenneth Clark. Si tratta di 50 incisioni raccolte insieme, ognuna delle quali mostra due figure umanoidi che si ‘affrontano’ in una sorta di duello danzante, o in una breve schermaglia teatrale.

L’iconografia del duello scherzoso proviene in questi anni dalla Commedia dell’Arte e si ritrova anche in alcune composizioni di Callot, ma è la fattura dei personaggi che travalica ogni aggancio sicuro con l’arte del tempo. Sono umanoidi, o comunque figure pseudo umane scheletriche robotiche fatte di cubi, fiamme, catene, ganci e perfino utensili da cucina. Uno scherzo, un capriccio seicentesco ma del tutto originale perché le figure di Bracelli sono veramente tante quanto è grande la sua fantasia. Unicamente Luca Cambasio aveva dipinto due figure ‘cubiste’ ma si era fermato lì e ad oggi ha una fama esageratamente superiore a Bracelli. Un artista la cui fantasia si può legare all’arte del Seicento, come lo solo le strane composizioni di Arcimboldo che mai però conobbe, e in grado di volare attraverso secoli, sotterraneo e silente, per ricomparire nelle astrazioni e figure dell’arte novecentesca più trasgressiva e innovativa.